B u c h b e s p r e c h u n g

Verkauft in die Freiheit

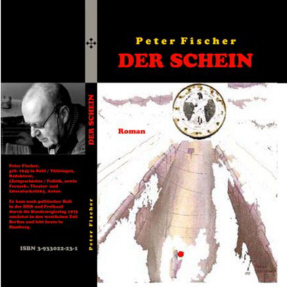

Ein eindrucksvolles Romandebüt des Publizisten Peter Fischer

Wer mit Spürsinn nach literarisch wirklich Profundem sucht, der ist oft gut beraten, wenn er das meidet, was auf dem Buchmarkt wohlfeil ist. Das eigentlich Interessante taucht häufig neben dem Hauptstrom auf und wird vielfach zunächst kaum wahrgenommen. Der Publizist Peter Fischer hat mit seinem Roman Der Schein ein eben solches Werk vorgelegt. Hat man es einmal entdeckt, dann ist es schwer, davon zu lassen. Es ist der erste Band einer auf drei Bände angelegten Beschreibung seines Lebensweges von 1943 bis heute.

Wer mit Spürsinn nach literarisch wirklich Profundem sucht, der ist oft gut beraten, wenn er das meidet, was auf dem Buchmarkt wohlfeil ist. Das eigentlich Interessante taucht häufig neben dem Hauptstrom auf und wird vielfach zunächst kaum wahrgenommen. Der Publizist Peter Fischer hat mit seinem Roman Der Schein ein eben solches Werk vorgelegt. Hat man es einmal entdeckt, dann ist es schwer, davon zu lassen. Es ist der erste Band einer auf drei Bände angelegten Beschreibung seines Lebensweges von 1943 bis heute.

Die thüringische Stadt Suhl als Wegweiser ins Leben: So in etwa könnte man den Entwicklungsgang in Der Schein beschreiben. Suhl ist dabei mehr als nur Erlebnissphäre, die lediglich Anlaß bietet für einen Rückblick auf eine verklärte Jugendzeit. Die Stadt ist Sphäre einer vielfältigen geistigen Grundlegung, die den Maßstab für die Wertungen eines Heranwachsenden vermittelt. Bestimmend wird Mitte der 50er Jahre die frühe Begegnung mit der Gedankenwelt und der Welthaltung des amerikanischen Dichters Ezra Pound. Eingeführt durch einen Lehrer, dessen Schicksal durch den Gang der Politik ebenfalls gebrochen ist, verweist Ezra Pound auf den Schein dessen, was uns selbstverständlich erscheint. Nicht nur, daß hier bereits die Bedeutung des Romantitels anklingt, sondern das Schicksal des Dichters selbst verweist auf die Doppelbödigkeit der Existenz: Es waren seine eigenen Landsleute, die ihn, den Erkennenden, in ihrer fanatisierten Blindheit in einem Käfig der Menge zur Schau stellten. Aus diesen geistigen Voraussetzungen entwickelt sich der Grundtenor der Weltbetrachtung des Helden, dessen Erkenntnisstreben schließlich auch in die Stasi-Haft führt.

Zunächst ist der Lebensweg nicht untypisch für die Kriegsgeborenen: Der Vater in den letzten Kriegstagen noch in Frankfurt am Main gefallen, prägende Jugendjahre in Suhl, bewußtes Erleben der sowjetischen Besatzungsmacht, erste Liebe (ausgerechnet die Tochter eines hohen SED-Funktionärs), Studium in Halle, geistiger Widerspruch zum SED-Staat, Fluchtversuch über Ungarn, Stasi-Haft in Cottbus und schließlich Freikauf durch die Bundesrepublik.

Dies ist ein Weg, der sich weitgehend mit der Biographie des Autors deckt. Doch der Protagonist namens Michael Sahlok ist eine ganz besondere Schöpfung: Sein Name ist die Umkehrung von Kleists Michael Kohlhaas. Hatte sich, in den Worten Kleists, im Falle von Kohlhaas "die gebrechliche Einrichtung der Welt" gezeigt, so offenbart sie sich Michael Sahlok in durchaus ganz ähnliche Weise. Aber während Kohlhaas in fanatischer Gerechtigkeitswut gegen die Welt anrennt und dabei selbst Ungerechtigkeit schafft, wandelt Sahlok seine psychischen Verletzungen in nicht weniger leidenschaftliche Erkenntnissuche um.

Die Welt erscheint, und hier werden die realen Verhältnisse minutiös gezeichnet, wie eine Illusion schaffende Bühne. Michael Sahlok muß erkennen, daß das öffentliche Leben auf dieser Bühne stattfindet. So räumt er in seinem Erkenntnisstreben eine Kulisse nach der anderen beiseite: "Michael begriff noch nicht, daß es auf dem Feld des Politischen keinen Stillstand gab, daß das Moralisieren nur die hüllende Maske für verdeckte, erst dahinter deutlicher hervortretende Ziele abgab". Ein schmerzhafter Prozeß, in dessen Verlauf auch deutlich wird, daß es keinen eigentlichen Endpunkt gibt, denn Erkenntnis ist wie eine Prolongation ins Unendliche, "weil die Bilder, die man für wahr hielt, die man sogar liebte, Zerrbilder waren, die falschen Schein abwarfen. Dann mußte man nachbessern, immerfort korrigieren, weil über die Welt ohnehin keine vollständige Klarheit zu gewinnen ist".

In einer Hinsicht ist Michael Sahlok ein typischer Repräsentant jener Nachkriegsgesellschaft, die der Soziologe Schelsky die "vaterlose" genannt hat. Und so verbindet sich die Erkenntnissuche im übertragenen Sinn auch mit der Vatersuche. Indem er am Ende des Romans nach Freikauf durch die Bundesrepublik das Grab seines Vaters in Frankfurt findet, scheint die Suche als Identitätsbemühen abgeschlossen. Aber die Umstände der Entdeckung und die Art des vorausgegangenen Freikaufs lassen neue Fragen entstehen. Zwar begleitet den Protagonisten unterschwellig eine tiefe Melancholie, aber diese schärft nur sein Wahrnehmungsvermögen. Und mit diesem geschärften Auge registriert er in einer detaillierten Szene die Art und Weise des Freikaufs durch die Bundesrepublik: Er wird praktisch in den Westen verkauft, dessen Freiheit bereits durch die beobachteten Vorzeichen fragwürdig wird. Unübersehbar sind die Aspekte des Wodka-Cola-Paktes und die Anzeichen eines westdeutschen Separatismus.

Schon früh dämmerte es Michael Sahlok: "Schreiben in der Öffentlichkeit darf nur derjenige, der die Neuverteilung der Karten nicht allzu einsichtig kommentiert". Peter Fischer kennt die Karten und hat dennoch das Wagnis auf sich genommen. Und sein Protagonist sinniert während der Stasi-Haft: "Wenn ich je auf die andere Seite komme, schwor sich Michael noch im Halbschlaf, dann will ich diese Balance kippen, mit allen Mitteln, still, klug, zäh". Man darf auf die beiden Folgebände Der Fall und Die Zwischenzeit gespannt sein.

Peter Fischer, Der Schein. Roman. Ludwigsfelde: Ludwigsfelder Verlagshaus, 2004,

kart., 179 S., € 22, --.

Walter T. Rix

Dr. Walter T. Rix

Universität Kiel, Englisches Seminar

Olshausenstr. 40, 24098 Kiel

Tel.: 0431-880/2671 - Fax: 0431-880/1512

E-Post: rix-anglistikauni-kiel.de

nach oben